Conflicto Mapuche: un problema que trasciende fronteras

-

Una foto vale más que mil palabras

San Martin de los Andes camión cisterna de Parques Nacionales

Vehículo oficial de dependencia del Estado Nacional, con la bandera que los representa... -

Hay una organización culpable de esto, y son los que tienen la batuta del país.

-

Buenas noches

Si bien considero que el Poder Ejecutivo tiene la mayor responsabilidad con esto que está pasando. Creo que el Poder Legislativo también tiene su gran cuota de culpa. Ya que un tema delicado como este debería requerir de la interpelación del Sr. Ministro del Interior y del Sr. Ministro de Seguridad.

Por otro lado, la cesión de terrenos del Estado a cualquier particular, debería requerir de la aprobación del Congreso Nacional. Y no sólo de la decisión de un Instituto de bajísima reputación.Saludos

Juan Martin Pettigrew

-

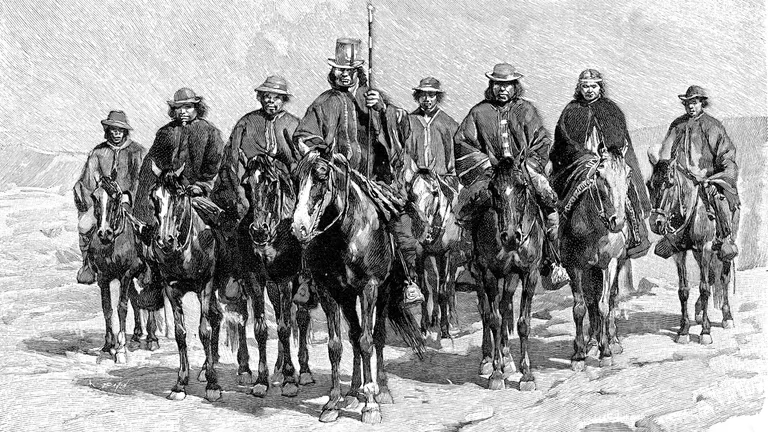

Una historiadora calificó como “asesinos, ladrones y usurpadores” al gen mapuche en Argentina

La profesora mendocina Andrea Greco contó cómo los indígenas de origen chileno tomaban tierras y asesinaban a los pueblos originarios argentinos que defendían su lugar. La “operación política” del INAI para forzar la autopercepción

El gen mapuche de la violencia fue tema de debate por parte de la historiadora mendocina Andrea Greco, quien habló con Infobae y explicó los vericuetos de la autopercepción de este pueblo originario, su llegada a la Argentina, como así también el vínculo histórico con las recientes tomas y entregas de tierras.

Al resonado caso de Villa Mascardi se suma el de la provincia de Mendoza que se presentó ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) para intentar revertir las resoluciones con las que el organismo, dependiente del Ministerio de Justicia, le entregó terrenos a diferentes comunidades mapuches. Esto incluyó marchas y protestas por parte de productores agropecuarios y vecinos.

Por empezar, basada en los relatos del primigenio historiador argentino Pedro de Angelis (Colección de obras y documentos relativos a la historia antigua y moderna de las provincias del Río de la Plata), Greco sostiene que los mapuches nunca fueron de Argentina, sino de Chile. “Jamás deberían reclamar las tierras patagónicas como propias ya que no deberían considerarse como pueblos originarios porque no estaban afincados allí antes de la llegada de los españoles”, sostiene la profesora de Historia Regional que trabaja en dos profesorados en San Rafael.

Miembro de dos equipos de investigación de la Universidad Nacional de Cuyo, ella toma como referencia obras del doctor en antropología José Manuel Zavala Cepeda (Parlamentos Hispano mapuches y Relaciones interétnicas e identidad mapuche), para afirmar que el término mapuche no era el más usado en épocas de la conquista española. “No es de origen hispánico (en relación a reche) sino araucano, hay una continuidad en términos socioculturales que se llamaban araucanos y los que se llamaban mapuches. Los términos que ellos han elegido para autodeterminarse tiene un origen chileno”, sostiene.Greco vive en San Rafael, Mendoza, provincia como tierra originaria de indios huarpes, al norte y, hacia el sur, de puelches y pehuenches, quienes sí estuvieron en conflicto con el pueblo mapuche. “El sur de Mendoza, más allá del siglo XIX, fue zona de paso de los mapuches, pero sin establecerse en ningún sitio dentro de este territorio. Ellos tienen un origen chileno, del otro lado de la cordillera, como un pueblo sedentario que habitaban las zonas bajas de la región de la Araucanía: no eran un pueblo cordillerano como muchos creen”, expresó la ex miembro del Centro de Edición de Textos Hispanoamericanos (CETH).

Según la especialista, los mapuches tuvieron estirpe invasora en Argentina, ya que entraron en conflicto con las otras poblaciones, de oeste a este, en dirección desde Neuquén hacia la provincia de Buenos Aires y luego hacia el norte y sur en dirección a Mendoza y Río Negro, respectivamente.

Un caso de la invasión mapuche fue desde el minuto cero de la fundación de San Rafael (Mendoza), en abril de 1805. La historiadora recordó que. por entonces, se realizó un parlamento con los caciques puelches y pehuenches de la zona, los que se consideran con derechos a ocupar el terreno. “Allí ellos ceden el terreno a los españoles para defenderlo de los enemigos, que son los mapuches. Arman un fuerte para evitar que estos indígenas ataquen los pasos cordilleranos y, de paso, se aseguraban ante los hispanos priorizar la ocupación de esas tierras”.

Otro de los mojones de este sangriento perfil ocurrió en 1825, donde hubo una matanza de pehuenches por parte de los mapuches. “Fue un ataque por venganza hacia los pueblos originarios, comandada por el Cacique Anteñir que cruzó la cordillera con 5000 indígenas y atacaron a los pehuenches provocando una enorme mortandad. Solo se salvaron alrededor de 1000, que pudieron huir”, agregó Greco. Y dilucidó la confusión pehuenche-mapuche. “Los primeros adoptaron la lengua mapudungún, pero no dejaron de ser un pueblo autónomo y ejercer el control de los pasos cordilleranos, no se consideraban mapuches”, argumentó.

A pesar del triunfo en la avanzada territorial, según la historiadora, los mapuches no se establecieron en Mendoza, pero sí al sur del Río Colorado, entre el sur de la Pampa y la provincia de Río Negro. “Allí es donde se dedicaban al robo de ganado debido a que se encuentran con una geografía distinta a la chilena, menos fértil y árida, lo que los llevó al abigeato”, expresó la historiadora.

Y por estos hechos, entre otros, sostiene su tesis: “en Argentina los mapuches fueron asesinos, ladrones y usurpadores, desde que se pusieron en pie de guerra”, indicó la historiadora. Pero originariamente, en Chile, por su carácter sedentario -en donde cultivaban la tierra chilena- este pueblo no tenía esa estirpe luchadora.

“Hasta que empezaron la guerra del Arauco contra los españoles y se volvieron guerreros contra los otros pueblos originarios que se oponían a su predominio y a sus negocios de robo y venta de ganado”, agregó la especialista que trabajó en el Instituto de investigaciones en Derecho Civil de la Universidad de Mendoza con sede en San Rafael.

La autopercepción mapuchePara Greco esto es una “operación política” fomentada por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ya que, según ella, no se está dando una correcta aplicación a la ley 6.086 (noviembre de 1993), conocida como ley de arraigo (Promoción y arraigo de puesteros en tierras no irrigadas de la provincia).

“Esta ley fue reformada en 2020 y, a fines del año pasado, se formó el Consejo de Arraigo que es el organismo que debe recibir los reclamos de los puesteros y el INAI ha forzado esto”. Para Greco, la “orquestación” a través de este organismo tiene relación con las tomas recientes de Villa Mascardi. “Y también con la protección que se le dio a Facundo Jones Huala”, sostuvo.

La ley es integrar a la producción de Mendoza las actividades del pueblo originario. Que en la provincia cuyana haya comunidades que se autoproclamen mapuches, según ella, es reciente. Y, por último, cita el caso de Eliseo Parada: “un puestero al que le dijeron que forme parte de una comunidad mapuche”. En casos como este, ella afirma la intención política detrás de estos reclamos de tierras. “No es necesario inventar una identidad que uno no tiene, con la ley de arraigo un puestero puede reclamar legítimamente. La injusticia se repara con justicia, no con mentiras”, cerró la académica.

-

@marcoaurelio Gracias por compartir!

Muy buen informe de Andrea Greco.Una clara muestra que el gobierno a través del INAI traiciona la patria.

-

Bueno, es hora de poner fin a las rencillas y posteo sobre política e ideología. Los post que consideramos políticos e ideológicos serán eliminados por OT y el forista expulsado. Es la última advertencia .

-

El Ejército Argentino denunció otra vez a una comunidad mapuche por usurpar tierras cerca de Bariloche

El predio en conflicto abarca 170 hectáreas ubicadas en Virgen de las Nieves, a 9 kilómetros del centro de Bariloche

En el marco de un conflicto histórico, el Ejército Argentino denunció ante la Justicia Federal a una comunidad mapuche por la usurpación de un predio ubicado a pocos kilómetros de Bariloche.La presentación judicial la realizaron en octubre pasado las autoridades de la Escuela Militar de Montaña.

El predio en conflicto abarca 170 hectáreas ubicadas en Virgen de las Nieves, a 9 kilómetros del centro de Bariloche, al pie del cerro Otto. Allí la comunidad Tripay Antú lleva adelante un proyecto agrícola, cuenta con invernaderos e incluso tiene como sustento la comercialización de hortalizas orgánicas y otros productos.

La comunidad mapuche, a diferencia de las familias que usurparon tierras en Villa Mascardi, cuenta con reconocimiento institucional de parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y tramitó de forma pacífica su personería jurídica.

Según explicaron desde la comunidad, su asentamiento se remonta a 160 años atrás, antes de la llegada del Ejército, a quien Parques Nacionales cedió “en custodia” la propiedad de las tierras. Incluso recuerdan varios intentos de desalojo donde les “tiraron abajo las casas y mataron animales”.

Lo paradójico del caso es que el Estado, a través del INAI, reconoce la preexistencia de la comunidad en esas tierras, mientras que el Ejército Argentino lo ignora y la denuncia por usurpación.

La puja no es reciente. En el año 2018, el 21 de mayo, la Justicia le ordenó al Poder Ejecutivo Nacional que en el término de 60 días transfiera a título gratuito el dominio de esas tierras fiscales al INAI, para su posterior adjudicación en carácter de propiedad comunitaria a la lof.

El fallo sostiene que «la Constitución reconoce la preexistencia étnica de los pueblos indígenas» y que «el Poder Ejecutivo tiene facultades para disponer la adjudicación en propiedad comunitaria de las tierras cuya mensura ha sido aprobada por el INAI».

Sin embargo la Sala III de la Cámara Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal declaró la nulidad de la sentencia de primera instancia, argumentando que en dicho proceso no había tenido participación el gobierno de Río Negro.

En el fallo entendió que toda disputa que implique el reconocimiento por parte del Estado Nacional de la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que las comunidades tradicionalmente ocupan constituye el ejercicio de una competencia concurrente con las provincias, según el segundo párrafo del inciso 17 del artículo 75 de la Constitución Nacional.

El Ejército Argentino, en todas sus presentaciones, argumentó que las tierras en litigio son utilizadas para las prácticas militares, a pesar de que no existe documentación que así lo acredite. Se trata de un caso similar al que involucra a la comunidad Millalonco Ranquehue, instalada en un espacio contiguo, que también es disputado entre el Estado y los mapuches.

-

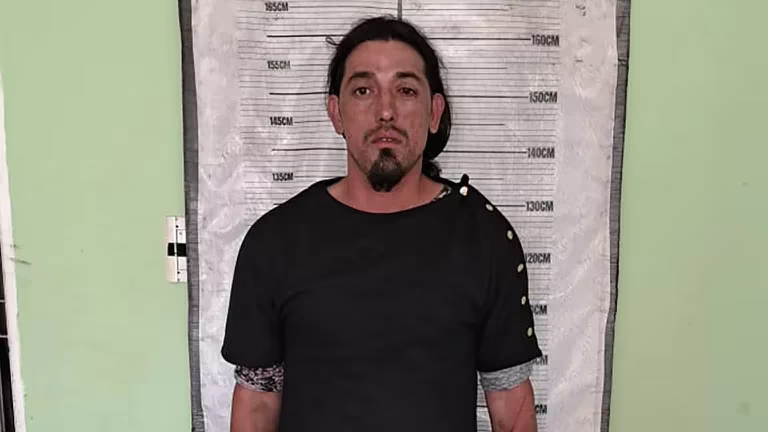

Un grupo de abogados ex Montoneros se hizo cargo de la defensa de Facundo Jones Huala y busca evitar su extradición a Chile

El líder mapuche fue condenado por incendiar una finca. Sus días en el penal de Esquel y el abandono de sus seguidores. “Soy un preso político”, asegura el líder de la Resistencia Ancestral Mapuche

La Asociación Gremial de Abogados de la República Argentina, una agrupación fundada, entre otros, por el ex líder guerrillero de Montoneros Roberto Cirilo “Pelado” Perdía y Eduardo “El Negro” Soares, se hizo cargo de la defensa del referente mapuche Facundo Jones Huala, que permanece detenido en el penal federal de Esquel a la espera de lo que resuelva la Justicia sobre el pedido de extradición formulado por Chile.

En diciembre de 2018, el Tribunal Oral en lo Penal de Valdivia lo condenó como autor del incendio de una finca a 6 años de cárcel y además le impuso otra condena de 3 años y un día de prisión por tenencia ilegal de armas.

El tribunal de juicio le computó a favor los 1.178 días de prisión preventiva que Huala cumplió en Argentina y Chile. Por eso, el 26 de junio de 2024 se agota la pena.

Facundo Jones Huala, que se identifica como lonco o lonko, -jefe guerrero- de la Lof de Resistencia en Cushamen, de Chubut, fue detenido por la Policía de Río Negro la madrugada del 30 de enero pasado, en estado de ebriedad y disfrazado de mujer en un domicilio del barrio Nueva Esperanza de El Bolsón. Estaba prófugo desde febrero de 2022. De inmediato la Justicia trasandina inició los trámites para solicitar su extradición.

La Corte de Apelaciones de Temuco le había otorgado el 21 de enero del 2022 la libertad condicional; pero el Ministerio Público Fiscal impugnó esa decisión y la Corte Suprema de Chile revocó el beneficio a mediados de febrero del 2022. Cuando los carabineros fueron a detenerlo al domicilio que había declarado en el expediente, el líder de la RAM -Resistencia Ancestral Mapuche- ya no estaba.

El 5 de marzo pasado el propio referente mapuche rechazó ser extraditado en la audiencia que mantuvo ante el juez federal Gustavo Villanueva. Sostuvo ser “un preso político” y que en ese caso no es procedente la extradición según las normas vigentes.

Días pasados, Eduardo Soares, quien ingresó a la organización guerrillera Montoneros en 1972 y Gustavo Franquet -también ex Montonero e integrante la ex organización piquetera Quebracho- sus flamantes abogados, fueron quienes entraron en acción y comenzaron a desplegar su estrategia defensiva: recusaron al juez a cargo de la extradición.

En primer lugar, sostuvieron que el magistrado “intervino en el pedido de extradición anterior y en tal carácter emitió opinión tanto en la etapa de instrucción como en la de juicio”. En el escrito de “inhibición” de cuatro fojas, sostuvieron que Villanueva, que subroga el juzgado federal de Bariloche, “emitió opinión sobre el fondo del asunto”.

También presentaron una lista de seis testigos, entre los que se encuentra Rafael Antonio Bielsa, el embajador argentino ante la República de Chile porque “participó, en tal carácter, de las audiencias en las que se discutió la libertad condicional del señor Jones Huala”.

La estrategia es “desarrollar una visión clara del conflicto entre el estado chileno y el pueblo mapuche habitante de ese país, haciendo hincapié en las respuestas jurídicas, punitivas y carcelarias que fue desarrollando el estado, para concluir con una apreciación del desarrollo y las particularidades del proceso que, tras la extradición desde Argentina, se llevó adelante contra el señor Jones Huala, el tratamiento carcelario que recibió y el desarrollo del proceso administrativo y judicial en el cual se abordó la concesión de su libertad condicional”.

Soares y Franquet sostienen que en el sistema carcelario chileno será torturado tal como ya lo denuncio Huala. “Nosotros decimos que una de las causales que trabaría la extradición es la tortura en el país requiriente. Si Facundo fuera extraditado a Chille es probable y lo vamos a probar con testigos y documentación que va a ser torturado”, enfatizó Soares después de solicitar el apartamiento del juez.

En los fundamentos para evitar la extradición, los letrados insisten en que: “La condena, la prisión subsecuente y la resolución de la solicitud de libertad condicional, todo ello responde a un conflicto social y político y a decisiones administrativas y judiciales de pleno contenido político; a que pretendemos demostrar que el Estado chileno en todo ese trayecto incumplió diversos derechos fundamentales consagrados para todas las personas y, particularmente, aquellos que protegen a las poblaciones indígenas; y a que ya el Señor Juez actuante -por Villanueva-, al dictar en su momento la extradición para que fuera juzgado, adelantó opinión sobre las condiciones con las que se encontraría el señor Jones Huala tras la misma, ya en Chile, entendemos que debería inhibirse de entender en este proceso”.

El juez federal, en el primer trámite de extradición, había ponderado el sistema carcelario y de justicia de Chile.

“Villanueva ya dijo que no iba a ser torturado, o sea ya opinó sobre eso, entonces es un juez que -con todo respeto- está contaminado”, argumentó Soares.

La recusación ya fue elevada a la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca quien deberá expedirse. La maniobra dilatoria pretende extender hacia adelante la fecha para una nueva audiencia de extradición y que las semanas o los meses sigan trascurriendo con el líder mapuche encarcelado en el país y no en Chile dónde, entiende su defensa, el sistema penal es mucho más duro que en la Argentina.

-

EDITADO: OFF TOPIC.

-

Post de Geroscar:

Argentina acuerda con Rusia el mantenimiento técnico de helicópteros Mi-171E

MOSCÚ (Sputnik) — Argentina acordó con Rusia el mantenimiento técnico de los helicópteros rusos Mi-171E adquiridos por el país sudamericano en 2011, informó a Sputnik el embajador argentino en Moscú, Ricardo Lagorio.

descarga.jpg

"Lo que acabamos de acordar es que vamos a realizar el mantenimiento de esos helicópteros, ya hay un acuerdo para hacer el mantenimiento de esos helicópteros con Rusia", dijo.

El diplomático señaló que de momento no se ha acordado si Rusia instalará un centro de mantenimiento técnico en Argentina o enviará a sus especialistas y componentes necesarios al país latinoamericano.

Argentina adquirió dos helicópteros transporte militar Mi-171E en 2011 para operaciones en la región antártica. Los helicópteros fueron valorados de manera positiva tanto por pilotos como por el Ministerio de Defensa de Argentina, que destacaron sus características técnicas y fiabilidad.!

alt text

El gobierno argentino presentó, en la sede de la OTAN, la carta de intención que expresa la solicitud de Argentina en convertirse en un "socio global" de la OTAN.

Nicolas Promanzio

Cómo parte de su gira europea y trás firmar el contrato de adquisición de los F-16, el ministro de Defensa de la República Argentina, Luis Petri, visitó al secretario general adjunto de la OTAN en su sede para presentar la carta de intención que expresa la solicitud de Argentina en convertirse en un ‘socio global’ de la OTAN.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte, u OTAN, es una organización internacional de seguridad colectiva surgida en 1949 con el objetivo de garantizar la libertad y seguridad de los países miembros. En ese entonces, el mundo estaba entrando en la denominada guerra fría entre la URSS y Estados Unidos, y la OTAN venía a representar la garantía de seguridad de Europa occidental frente a la amenaza soviética.

Entre los tantos artículos que establece el tratado internacional al que los 32 actuales países miembros han adherido en distintos momentos de la historia, el artículo V es quizá uno de los más importantes al establecer que un ataque a un miembro de la OTAN es considerado un ataque a todos los miembros de la organización. De aquí surge el concepto de alianza de seguridad colectiva.

Tras esta breve síntesis, es importante aclarar que Argentina no busca ni puede ser miembro pleno de la OTAN. Esto se da porque la organización está restringida geográficamente a los países europeos y ‘del Atlántico Norte’, y Argentina no está allí.

Lo que el gobierno de Milei busca, entonces, es ser ‘Socio Global’ de la OTAN. Esta es una categoría que sí contempla la Organización del Tratado del Atlántico Norte para sus aliados globales, con quiénes establece una serie de mecanismos que buscan mejorar la cooperación en materia de seguridad.

‘perjudicados’ de este nuevo espíritu político argentino.

Argentina actualmente y desde 1997 es ‘Aliado Extra-OTAN‘ de los Estados Unidos, y no hay que confundir esto con la alianza en sí. La denominación ‘Aliado Extra-OTAN’ es una categoría propia de Estados Unidos y no de la OTAN. Es una categoría que le da Estados Unidos a los países con los que busca tener un trato especial militar como ‘aliados’, pero por fuera de la OTAN.

https://radarint.com/argentina-busca-ser-socio-global-de-la-otan-que-significa/

Las bases argentinas extremaron cuidados para que el Covid-19 no llegue a la Antártida

Tareas de desinfección, reducción de vuelos de carga y restricción de contacto con personal de bases de otros países son algunas de las medidas del protocolo para evitar que el coronavirus llegue a la Antártida que se impuso desde principios de febrero a los científicos y militares que sostienen las operaciones de las seis bases permanentes de Argentina en su territorio antártico, quienes valoran que puedan "tomar mate o abrazarnos".

En la Base Marambio, fundada en 1969 al norte de la península antártica y a más de 1.200 kilómetros de la localidad fueguina de Ushuaia, prestan servicio 56 personas que arribaron el 2 de noviembre del año pasado con la misión de mantener operativo a lo largo de todo el año el principal aeródromo argentino de ese continente, que funciona en una isla a 200 metros de altura sobre el nivel del mar con temperaturas de entre 20 y 35 grados bajo cero en invierno.

El vicecomodoro Pablo Díaz, comandante de Base Marambio, dijo a Télam que "los vuelos que no se pudieron suspender cumplen con estrictos protocolos, cada carga es desinfectada cuando se prepara, cuando se sube al avión y cuando la descargan en la pista; además son las tripulaciones de los aviones las que descargan los bultos en la pista para que la dotación de la base no tenga contacto con nadie del exterior, y una vez que el avión despega vamos nosotros, desinfectamos de nuevo todo y recién después se manipula", detalló.

"Todos en Marambio seguimos muy de cerca lo que pasa en las provincias con la pandemia de Covid-19 a través de los medios y de lo que nos cuentan nuestras familias; y valoramos cosas que parecen mínimas, como que acá podemos andar sin barbijo, o tomar mate juntos, o abrazarnos", agregó.

La Base Belgrano II fue construida en 1979 en un afloramiento rocoso de un glaciar a unos 1.300 kilómetros del Polo Sur y a cerca de 2.900 kilómetros de la localidad fueguina de Ushuaia, Belgrano II es la más austral de las bases antárticas argentinas, registra temperaturas de hasta 48 grados bajo cero, y es operada por una dotación de 22 personas que arribaron a ese emplazamiento el 26 de enero después de 22 días de navegación en el Rompehielos "Almirante Irízar" (RHAI).

El jefe de la base Belgrano II, capitán Nicolás Barrios, dijo a Télam que "por las características y el clima de la posición de Belgrano II es casi imposible tener contacto con el exterior más allá del verano; hasta el momento hemos podido cumplir con todos los objetivos desde el punto de vista logístico, como así también, los objetivos específicos de las investigaciones realizadas en el laboratorio multidisciplinario Belgrano".

"Todos los integrantes de la dotación se comunican diariamente con sus familias, muy pendientes de cómo evoluciona la situación; tuvimos un solo caso de un familiar contagiado, que gracias a Dios ya fue dado de alta", completó.

La Base San Martín fue construida en 1951 a unos 1.500 kilómetros de la localidad fueguina de Ushuaia sobre el islote San Martín en una zona en la que en invierno el mar se congela y une la isla con la bahía Margarita; allí presta servicio una dotación de 20 personas que arribaron a ese emplazamiento el 19 febrero pasado.

El jefe de la base San Martín, capitán Damián Kessy, dijo a esta agencia que "la actividad en la base no se vio afectada por el protocolo, porque los únicos contactos que tenemos con el exterior son los cruceros turísticos que nos visitan en verano y que este año disminuyeron muchísimo por la pandemia, y porque el emplazamiento más cercano a nosotros es la base británica Rothera que está a unos 80 kilómetros en línea recta sobre el mar congelado y en invierno no hay muchas razones para exponerse a ese viaje".

"Todos seguimos con mucha atención lo que sucede en nuestras casas y con nuestras familias por la pandemia de coronavirus, y por la distancia sabemos que lo único que podemos hacer es darle apoyo moral a nuestras familias ya que no tenemos la posibilidad de viajar para acompañarlos ante una situación compleja, por eso también nos apoyamos mucho entre nosotros", completó.

La Base Esperanza, construida en 1953 en la bahía homónima a más de 1.100 kilómetros de la localidad fueguina de Ushuaia, es la única base argentina en la que el personal de la dotación cumple su tarea acompañado por sus familias, y allí funciona la escuela provincial Nº 38 "Raúl Ricardo Alfonsín" que es la única de la Antártida.

Desde ese lugar, el comandante de la base, el teniente coronel Norman Walter Nahueltripay dijo a Télam que "Esperanza es una base que recibe mucho turismo antártico de distintos lugares del mundo, y lo que se estableció fue que el comandante y el médico de cada crucero que debía presentar por escrito una constancia de que los pasajeros que se iban a acercar a la costa no presentaban síntomas compatibles", detalló.

"Como la Base Esperanza tiene esta particularidad de que todos venimos con nuestras parejas e hijos uno se siente privilegiado de que ninguno de ellos se expuso hasta ahora al Covid-19; pero seguimos atentos a todo lo que pasa en cada provincia a partir del contacto con familiares y medios de comunicación, y entendemos que el territorio al que vamos a volver no es el mismo que dejamos", completó.

El coronavirus pone a prueba las capacidades en la próxima campaña de verano

La Campaña Antártica de Verano (CAV) que está previsto comience a mediados de noviembre para abastecer a las trece bases argentinas en territorio antártico y desplegar a los equipos de científicos y militares que desarrollan sus tareas allí, es probable que se convierta en una de las más complejas de las que haya registro debido a los protocolos para prevenir la llegada del coronavirus a la Antártida.

El comandante Conjunto Antártico, coronel Edgard Calandin, afirmó en diálogo con Télam que la campaña "que arranca en noviembre no va a ser fácil, nosotros decimos que es la 'Campaña 20/21 Covid-19' por los esfuerzos y complejidades que la pandemia le suma a las operaciones para este año".

"En estos momentos estamos definiendo un nuevo protocolo de cara a la próxima CAV; todas las personas que deban viajar a cumplir tareas en alguna de las trece bases argentinas en la Antártida deberán pasar por un primer test PCR, dos semanas de aislamiento y un segundo test PCR antes de embarcar en el Rompehielos "Almirante Irízar" (RHAI) o en los Hércules C-130", indicó.

El militar sostuvo que "las bases antárticas argentinas disponen de redundancia de alojamientos por la alta probabilidad de incendios debido al clima seco y a que hay mucha estática; así que vamos a aprovechar esas casas de emergencia para que las dotaciones que llegan cumplan allí con otra semana de aislamiento y no tengan contacto con las dotaciones salientes".

"Todos los integrantes de las dotaciones que van a comenzar a viajar a la Antártida el mes que viene se están preparando para esto desde hace más de un año, se viene cuidando desde que comenzó la pandemia porque entienden que no se puede llevar el virus para allá y a todos les estamos pidiendo que se cuiden más que nunca porque a principios de noviembre van a tener que pasar por los test PCR", resaltó.

En este sentido indicó que "los reemplazos están previstos por equipos, por lo que si un integrante da positivo todo el equipo es reemplazado por el segundo. Para organizar esto todo el personal va a realizar la cuarentena en las instalaciones del Centro Argentino de Entrenamiento Conjunto para Operaciones de Paz (Caecopaz) en la guarnición de Campo de Mayo".

"A excepción del personal destinado a la Base Marambio, que tiene la posibilidad de aeroevacuación durante todo el año, las dotaciones del resto de las bases va a tener que pasar por una apendisectomía profiláctica", añadió.

Calandin ejemplificó que "hace una semanas se registraron algunos casos positivos de coronavirus en la tripulación del Rompehielos "Almirante Irízar", eso no sólo obliga a realizar chequeos y controles a toda tripulación, sino que en estos momentos el buque es sometido a un estricto y minucioso protocolo de desinfección y sanitización que debe alcanzar cada uno de los rincones de una estructura que es enorme".

El militar contó que "el Rompehielos "Almirante Irízar" y uno de los avisos de la clase Neftegaz van a zarpar juntos del puerto de Buenos Aires a principios de diciembre y sus tripulaciones ya no van a tocar tierra hasta que finalice la CAV a mediados de marzo".

"Para reducir los riesgos de contagio se va a ingresar al puerto de Ushuaia por única vez a mediados de diciembre para cargar el Gasoil Antártico (GOA) que le da energía a las bases; desde allí el primer tramo de las operaciones del RHAI va a ser el abastecimiento de las bases Esperanza, Carlini y Marambio", continuó.

"Al regreso, el RHAI ya no va a entrar en el puerto de Ushuaia, sino que se va a amadrinar con un buque que le va a traspasar las cargas con las que en el segundo tramo de operaciones va a abastecer las bases Orcadas y Belgrano II", agregó.

"Una vez completado ese objetivo el RHAI volverá hasta Ushuaia, donde volverá a amadrinarse con el buque que le va a traspasar las cargas destinadas a la base San Martín, desde donde regresará para recién tocar puerto a mediados de marzo", completó el militar.

Calandin destacó que "la extensión de más de tres meses de navegación sin tocar puerto y la necesidad de traspasar cargas por amadrinamiento van a exigir un esfuerzo extra de las tripulaciones del RHAI y del aviso que lo acompañe; además debido a lo prolongado de la navegación se decidió incluir una profesora de educación física en la tripulación del rompehielos para que nos ayude a mantenernos en estado".

"No recuerdo alguna otra CAV que haya requerido una navegación tan extensa. De todos modos, el RHAI fue diseñado para darle un año de autonomía a su tripulación en el caso de quedar varados en el hielo, por lo que cuenta con los recursos para una operación como esta", aclaró.

El militar remarcó que "para las dotaciones que ingresen vía aérea a la Antártida también se está preparando un alojamiento para cumplir con la cuarentena en Río Gallegos, y acordamos con la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) para coordinar un corredor sanitario cuando esas dotaciones deban trasladarse hasta el C-130 que los lleve a la base Marambio".

"Además, a diferencia del año pasado, en esta oportunidad las dotaciones que se repliegan no van a ser llevadas a Ushuaia, sino que van a ser trasladadas primero hasta la base Marambio y desde ahí en el C-130 a Río Gallegos para mantener al mínimo las posibilidades de contagio", concluyó Calandin.

En medio de tensión con Venezuela, Guyana firma acuerdo de cooperación con Brasil

alt text

Los gobiernos de Brasil, Guyana y Surinam publicaron este jueves (29), en Georgetown, capital de Guyana, una declaración conjunta en la que expresaron su compromiso con la paz y propusieron profundizar sus acuerdos en materia de energía e infraestructura.

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva y sus homólogos Irfaan Ali (Guyana) y Chandrikapersad Santokhi (Surinam) mantuvieron este miércoles (28) una reunión trilateral al margen de la 46ª Caricom (Cumbre de la Comunidad del Caribe) celebrada en Georgetown.

Los líderes reafirmaron su compromiso de “trabajar para mantener a América Latina y el Caribe como una zona de paz y cooperación”, señala el documento difundido en el contexto de tensión entre Guyana y Venezuela por el control del Esequibo, territorio con grandes reservas de petróleo.

En el capítulo de energía, los funcionarios del gobierno acordaron “profundizar las discusiones sobre la cooperación en el sector de petróleo y gas, incluyendo la exploración y producción, la regulación y los planes de contingencia y la respuesta a emergencias”.

Finalmente, los representantes destacaron la “oportunidad de avanzar en proyectos que refuercen la conectividad física y digital.

En este sentido, los líderes de las tres naciones sudamericanas acordaron modernizar la “conexión vial entre el estado brasileño de Amapá (en la región noreste de la Amazonía brasileña) y las capitales de Guyana y Surinam, pasando por la Guayana Francesa, para ser Se incluirá en las discusiones información futura sobre esta ruta”.

Por Julio Gutiérrez

Desde hace 5 o 6 años existe un consenso en las FFAA por la necesidad de adoptar un helicóptero mediano de uso conjunto. Tanto la AE como la FAA y COAN habían concluido que el helicóptero a adoptar de forma conjunta era el UH-60M/S-70i Blackhawk, tanto como se había acordado el Bell 407 GXi para la AE y FAA, para reemplazar la vetusta flota de UH-1H Huey en la AE, los Sea King en la ARA y a los UH-1H y Mi-171E de la FAA.

Aunque el que lo necesita con mayor urgencia es la Aviación de Ejército, dado que los UH-1H en algunos casos ya están vencidos o próximos al vencimiento de sus células, algunos con un pasado en la guerra de Vietnam, por razones presupuestarias no se ha podido concretar hasta ahora ese reemplazo. La AE espera poder contar con al menos 20 Blackhawks para reemplazar al grueso de la flota de Hueys y dejar solo los Huey II para que continúen en servicio.

Sin embargo, al no concretarse aún la compra de los Blackhawks UH-60M/S-70i a PZL (con un presupuesto de 360 millones de dólares) se siguieron analizando otras alternativas tales como los de la familia de HAL, el HAL Drhuv y el HAL LUH, ambos de la India, con el cual se firmó una carta intención.

Conviene repasar el material que se analizó antes de seleccionar al Blackhawk como helicóptero de asalto para la Aviación de Ejército.

Ejército

alt text

Bell UH-1Y Venom: Es una versión modificada del Bell 212, alargada en 50 cm y equipada con el mismo motor del Blackhawk (GE T-700D). Es un helicóptero muy caro, más caro que el mismo Blackhawk, la única ventaja es para aquellos usuarios del Bell AH-1Z Viper es la comunidad de motor y caja de transmisión que abarata el mantenimiento de ambos, pero como la AE no tiene por el momento planes de incorporar AH-1Z, no es una buena opción.

alt text

Mi-171E: Es helicóptero rústico y obsoleto en su diseño que data de la década del 60, con un costo alto de la hora de vuelo, para su mantenimiento hay que enviarlo frecuentemente a Rusia, como quedó en evidencia con los 2 ejemplares de la FAA, que hoy han quedado en tierra definitivamente por las sanciones a Rusia y hasta que se consiga canjear por otros helicópteros en EEUU. La ventaja que tienen es que pueden desembarcar rápido hasta 24 soldados por la compuerta trasera.

alt text

UH-60M/S-70i Blackhawk: El S-70i es la versión internacional del UH-60M que se fabrica en PZL de Polonia, solo cambia con respecto a los modelos fabricados en EEUU son las radios, GPS y freno del rotor de fábrica. Tiene tratamiento anticorrosión, apto para que la ARA pueda embarcarlo en el RHAI por ejemplo como helicóptero antártico (en 2017 tenia intención de incorporar 4 para dotación del RHAI), se desataca por su instrumental y aviónica avanzada, especial para operaciones nocturnas, su velocidad y la capacidad de evacuar rápidamente 11 hombres en menos de 25 segundos con una puerta inoperativa, lo que lo hace ideal para operaciones de asalto. Es un helicóptero diseñado para la supervivencia de la tripulación y tropas en caso de caídas de más de 300 mts

Bell 412: Es un helicóptero civil, una versión mejorada del Bell 212 equipado con dos trubinas PT-6 que tiene ciertas limitaciones para operar en ciertos ambientes de nuestro país como el montañoso. La Fuerza Aérea lo usa como helicóptero apto para BYRCOM/RESCOM

HAL Drhuv: Recientemente las autoridades del Ministerio de Defensa, encabezados por el propio ministro, han firmado una carta intención por estos helicópteros luego de descartar al HAL Tejas como opción de caza supersónico para la FAA, en lo que pareció más una jugada a quedar bien con la India que un verdadero interés por el helicóptero, que ha sido volado por pilotos de la AE y FAA. El Drhuv es un helicóptero que ya se encuentra en servicio en las FFAA de la India y ha sido exportado a Ecuador y que se vió envuelto en varios accidentes, algunos fatales que ponen en duda su confiablidad. Los otros helicópteros aún se encuentran en sus primeros pasos, con apenas 5 LUH fabricados y entregados a las FFAA de India, les falta maduración operativa para poder establecer algun tipo de evaluación. No da la sensación que estos helicópteros hayan impresionado al personal de la AE.

alt text

H215 Super Puma: Recientemente se firmó una carta intención con Airbus durante la exposición Internacional Paris Air Show por 12 Helicopteros H215 Super Puma usados y reacondicionados por Airbus por un costo de u$s 320M. Con respecto a las anteriores versiones como los Super Puma que tenia la AE (solo uno sobrevive) AS.332B, tiene un motor más potente y full glass, no representa un gran salto con respecto al Super Puma de la AE. Por su diseño de puertas bisagra, capacidad de instalar armas de autodefensa delante del compartimento de carga que termina limitando la capacidad de transporte a 16 soldados en lugar de 20 sin el armamento (ametralladora) y sin asientos anticrash como si los tiene el Blackhawk y debido al diseño de las puertas de carga, el desembarco de tropas demora más de 30 segundos (un valor alto para operaciones de asalto aéreo), por esta razón la Aviación de Ejército no considera al Super Puma como un helicóptero de Asalto sino de Transporte y Apoyo al Asalto y apto para operaciones en la Antártida.

La AE contaba en el pasado con 9 SA.330 Puma al inicio de la guerra de Malvinas, luego del conflicto recibió 3 Super Puma nuevos de Aeroespatiale de un pedido de 24 hecho en 1981, cuando el gobierno de Raúl Alfonsin decidió cancelar el resto del pedido. Esta carta intención vendría a recomponer esa fuerza de helicópteros de transporte que se perdieron en la guerra y los 3 Super Puma que hoy solo queda uno.

Armada Argentina

alt text

AW-109: En la búsqueda de un helicóptero liviano para operar desde Corbetas, Destructores y OPV la primera escuadrilla aeronaval analiza al AW-109 de Leonardo. Este helicóptero esta equipado para misiones SAR, Medevac y operaciones “Fast Rope” para el abordaje de comnados a otros buques en operaciones de interdicción marítima. No dispone de capacidad ASW, ni ASuW, como si disponían sus antecesores Alouette III y Lynx. La Armada procura 8 helicopteros AW-109 para dotación principalmente de las OPV y de los otros buques de la FLOMAR

AS.365 Dauphin: Como contrapartida Airbus le ha ofrecido a la ARA 8 helicopteros AS.365 Dauphin (otros dicen que son 4 Dauphin y 4 Panther con equipamiento ASW) de segunda mano y a mitad de precio de los AW-109, pero Airbus ya ha dejado de fabricarlo y existe el peligro que se cierre la logística del helicóptero y los usuarios queden sin soporte obligando a buscar un reemplazo de forma inmediata

alt text

Sikorsky CH-124 Sea King: Existe una oferta de Canadá por 12 Sea Kings, de los cuales 4 serían material de vuelo y los otros 8 para repuestos

Sikorsky SH-3D Triton: Recientemente incorporado, la ARA podría incorporar más y es su intención, como helicóptero de uso antártico, ante la imposibilidad de adquirir 4 UH-60 Blackhawk como era su intención en el 2017

Sikorsky SH-60B Sea Hawk: En el año 2014 Sikorsky ofreció a la Armada 12 SH-60B reacondicionados a un costo muy conveniente, claro que después hay que pasar por la aprobación “TPT” de transferencia a la Argentina de equipamiento antisubmarino, aunque las ultimas noticias del TPT indican que a la Argentina se le autorizan armamento que antes se le hubieran negado.

alt text

HAL Drhuv: Existe una versión naval en servicio de la Armada India, equipado para ASW y ASuW, no hay que descartar en caso de no poder obtener helicópteros ASW en el mercado de países como EEUU y Francia

Fuerza Aérea

Bell 412EP: En materia de helicópteros la necesidad de la FAA pasa por aumentar la dotación de Bell 412 para lo cual intentará adquirir hasta 6 helicopteros adicionales en el mercado civil para completar la dotación de 12 Bell 412 y que puedan reemplazar a los Bell 212

alt text

CH-46E Sea Knight: Mencionado por el Jefe de la FAA como alternativa al no poder incorporar CH-47D Chinook por falta de disponibilidad, estos se encuentran en Davis Mountain AFB y su obtención es gratis, por lo que se debe evaluar el costo de su puesta en servicio por alguna empresa en EEUU, la intención es incorporar 3 helicopteros

alt text

S-61T Triton: Tambien esta posibilidad ha sido mencionada por el jefe de la FAA como canje por los 2 Mi-171E, le han ofrecido 3 Triton a la FAA pero Isaac espera “al menos 4 o 5” en reemplazo de los Mi-171E. Parece que ya abandonó la idea de recuperar los Mi dado el contexto internacional es imposible volver a poner en vuelo los Mi-171

SA.315B Lama: Gracias a un acuerdo con empresas de Italia e India se ha conseguido la logística necesaria para poner en servicio hasta 7 Lamas, una cifra que nunca tuvo en servicio la FAA los cuales operarán en conjunto con los Bell 407 GXi por varios años

Un viaje calve para la gestión de Alberto Fernandez

Alberto Fernández visitaría China para firmar acuerdos estratégicos

La revista Noticias, informó que el viaje del presidente argentino sería en noviembre y que comenzó a gestarse en una reunión que mantuvo en Olivos con el Embajador chino Zou Xiaoli, unos días antes de anunciar la cuarentena. En el encuentro, también participaron Gustavo Béliz, Wado de Pedro, Sabino Vaca Narvaja y Eduardo Valdés.

El viaje, sería entre el 5 y el 10 de noviembre, durante la Exposición Internacional de Importación y Exportación de Shanghai, feria en la que Argentina fue nombrada invitada de honor. A su vez, el presidente de China, Xi Jinping, ya invitó personalmente a su par argentino al país

En la mencionada reunión de la Quinta de Olivos, acompañaron al presidente funcionarios de suma confianza. Tal es el caso, de Gustavo Béliz, Secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la Nación y candidato a presidir el BID. El ministro del Interior, Wado de Pedro. El Diputado Nacional y amigo personal del presidente, Eduardo Valdés y el sinólogo, Sabino Vaca Narvaja. El informe del medio periodístico, destaca que Vaca Narvaja, fue el segundo diplomático que abandonó el país en plena pandemia, para asumir su puesto como Representante Especial de la Argentina para la Promoción Comercial e Inversiones en la Embajada de Beijing. El primero, había sido Jorge Arguello, el íntimo amigo del presidente que hoy es Embajador en Estados Unidos.

Según el informe periodístico, los puntos sobresalientes a discutir en una posible reunión entre ambos presidentes serían:

- Un acuerdo conjunto de producción porcina, que fomentará la asociación entre empresarios chinos y empresarios argentinos para la instalación de granjas de producción intensiva. Este proyecto, se estima que duplicará la producción de carne de cerdo en cinco años y creará nueve mil puestos de trabajo. Además, busca potenciar el desarrollo económico de las provincias productoras de maíz.

- El acuerdo para construir una nueva central nuclear, a través de un crédito de USD 7900, con una tasa de interés preferencial y un período de gracia de 8 años, que comenzaría a repagarse cuando el reactor comience a generar energía eléctrica.

- El ingreso al Banco Asiático de Inversión en Infraestructuras (BAII), con sede en Beijing y un capital de cien mil millones de dólares. Argentina, se beneficiaría con nuevas alternativas de financiación para los sectores estratégicos en expansión.

- La incorporación de Argentina a “La Nueva de Ruta de la Seda”. Éste, es un proyecto que incluye una enorme serie de programas de desarrollo e inversión que se extienden a 138 países en África, el sureste y centro de Asia, Europa y América Latina.

- Implementar un plan para potenciar el turismo receptivo. El objetivo que se propuso Cancillería es que vengan un millón de turistas chinos, en 2021. Éstos, son los visitantes que más dólares gastan en sus vacaciones, 300 USD, cada 24 hs.

La OTAN compra su noveno Airbus A330MRTT

alt text

FLY NEWS - Por Luis Calvo

Airbus ha anunciado la firma con OCCAR la venta de un noveno A330MRTT para la Fuerza Multinacional MRTT.

La Fuerza Multinacional MRTT, integrada por las fuerzas aéreas de Alemania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Noruega, y República Checa, acaba de cerrar con Airbus Defence and Space la compra de un noveno A330MRTT una vez que Luxemburgo ha decidido aumentar de 1.200 a 2.000 las horas de uso anual de estos aviones.

La firma del contrato ha sido realizada por OCCAR (Organización Conjunta de Cooperación en Materia de Armamento por sus siglas en inglés), la agencia europea que lleva a cabo la gestión de programas de armamento para diversos países de la OTAN, en nombre de NSPA, la Agencia de Compras y Apoyo de la OTAN por sus siglas en inglés, y que se encargará de la gestión de la flota, como ya hace con los dos A330MRTT que Airbus ha entregado ya a esta fuerza.

Este noveno A330MRTT es una de las tres opciones de compra que se incluyeron en el contrato original.

La pistola Glock se convirtió rápidamente en un fenómeno, siendo adoptada por fuerzas policiales en todo el mundo y protagonizando numerosas películas de Hollywood

alt text

Gaston Glock, ingeniero austriaco famoso por ser el inventor de una pistola que revolucionó la industria de las armas, ha muerto este miércoles 27 a los 94 años, según informa su empresa "Glock GmbH".

Glock, cuya carrera se destacó por su ingenio y visión, estudió ingeniería mecánica en Viena y se lanzó a la fama tras responder a una licitación del ejército austriaco para modernizar las pistolas. Su diseño innovador, que incorporaba componentes no metálicos, no solo cumplió con las expectativas, sino que también estableció el estándar para la industria, llevando a la expansión global de su empresa, Glock GmbH, con sede en Deutsch-Wagram, Austria.

La pistola Glock se convirtió rápidamente en un fenómeno, siendo adoptada por fuerzas policiales en todo el mundo y protagonizando numerosas películas de Hollywood. Su eficiencia y versatilidad la hicieron la elección preferida de aproximadamente el 80% de los policías en Estados Unidos.

A lo largo de su vida, Gaston Glock enfrentó diversos desafíos, desde un intento de asesinato en 1999, orquestado por un antiguo colaborador con el que había tenido desavenencias legales, hasta un sonado divorcio en 2011 que desencadenó una disputa legal multimillonaria con su esposa.

La pistola Glock también estuvo involucrada en eventos trágicos, como el ataque de Anders Behring Breivik en la isla de Utoya en 2011. Además, figuras controvertidas como Saddam Hussein y la organización Estado Islámico utilizaron las pistolas Glock en sus propagandas.

En una entrevista con AFP, Fritz Ofner, director del documental "Weapon of Choice", llegó a comparar a Glock con el empresario Steve Jobs. Ambos personajes, a pesar de provenir de ámbitos distintos, comparten la visión innovadora que transformó radicalmente sus respectivas industrias.

https://www.larazon.es/internacional/muere-gaston-glock-inventor-pistola-que-revoluciono-industria-armas_20231228658da2b0cf86730001b49563.html

Por Lisandro Amorelli

El año 2024 comenzó con varios conflictos regionales que involucran de manera directa o indirecta a países industrializados. La invasión de Rusia a Ucrania lleva casi dos años de un conflicto que básicamente se muestra estancado. A finales de 2023 Israel avanzó sobre la Franja de Gaza, luego de los ataques terroristas de Hamas en octubre. A su vez, los rebeldes hutíes de Yemen vienen acosando el tráfico marítimo comercial en el Mar Rojo, apoyados por Irán.

A todo esto debe sumarse la siempre “caliente” frontera entre las dos Coreas, donde últimamente hubo algunos incidentes, la presión China sobre Taiwán y los conflictos locales que involucran a muchas fuerzas armadas y/o de seguridad contra organizaciones criminales. Vimos recientemente algunos casos en Ecuador y Bolivia.

Todos estos acontecimientos generaron una “presión” sobre los stocks de armas y municiones de muchos países occidentales aliados de Ucrania e Israel. Para resolver esta creciente demanda, recientemente Gran Bretaña firmó un acuerdo con BAE Systems para ampliar la producción de munición de 155mm. Suecia hizo lo propio con la empresa Nammo y Alemania con Rehinmetal. Estados Unidos en 2023 también avanzó con planes para fabricar en un futuro cercano 90.000 proyectiles mensuales, tanto en fábricas del US Army (por ejemplo, en la Planta de Municiones del Ejército de Iowa) como en el sector privado, con compañías como General Dynamics Ordnance and Tactical Systems, IMT Defense y Northrop Grumman Systems.

Rusia tuvo que acudir a la compra de municiones a Corea del Norte, Irán y China, para sostener el ritmo de cadencia de disparos que necesita un conflicto actual, ya que su industria militar muestra falencias para responder la demanda de la guerra.

En promedio Ucrania disparó 3.000 rondas diarias en 2023 (con días que alcanzaron 7.000 disparos).

alt text

Obús autopropulsado Archer de 155 mm donado a Ucrania por Suecia

Recordemos que Ucrania opera sistemas de artillería ex URSS de 122mm, que lentamente son reemplazados por sistemas occidentales de 105mm y 155mm, mediante los acuerdos de ayuda de paquetes militares. En los últimos dos años, Ucrania recibió obuses Oto Melara Mod 56 (similares a los de Ejército Argentino) de España y cañones ligeros L119 de Gran Bretaña, ambos de 105mm, como así también tanques Leopard 1 con cañones del mismo calibre. Además, recibió de sus aliados una variada cantidad de sistemas de artillería autopropulsada como el AS90, Archer, Zuzana II, Caesar, M-109 y PzH 2000, como así también obuses M-777. A su vez la industria ucraniana desarrolló el obús autopropulsado Bohdana. Todos emplean munición de 155mm bajo normas OTAN.

Estados Unidos, Gran Bretaña, Alemania, Francia, Finlandia y demás miembros de la OTAN han enviado grandes cantidades de municiones de los stocks de sus ejércitos, los cuales se vieron afectados ante la gran demanda por parte de Ucrania. De ahí que estos países comenzaron con los planes de producción arriba citados. EEUU también envió munición de artillería a Israel.

Teniendo en cuenta todo lo comentado, la idea de esta nota es enumerar algunas de las oportunidades que la Argentina podría aprovechar, teniendo en cuenta las capacidades instaladas y no aprovechadas de su industria de defensa, después de muchos años de abandono y desinversión. Algunas de estas oportunidades son más simples de implementar en el corto y mediano plazo. Otras por su complejidad serían de largo plazo.

Oportunidades:

1 Municiones: La primer gran oportunidad que sale a la luz es la producción de munición de distintos calibres, en un momento donde la demanda mundial no está pudiendo ser abastecida, y los stocks están en los mínimos operativos. Recordemos que en agosto de 2023, el por entonces Ministerio de Defensa Jorge Taiana anunció que la Fábrica Militar “Fray Luis Beltrán” retomaba la producción de municiones de cañones de 105mm y de mortero de 120mm, además de cohetes de 105mm para el sistema SLAM Pampero, después de 10 años que no se fabricaban en el país (https://www.pucara.org/post/fabricaciones-militares-retoma-la-fabricación-de-munición-de-gran-calibre).

Esta planta también produce cartuchos de 9x19 mm para ser utilizados en pistolas, además de los calibres 7,62x51mm (utilizadas por las FFAA argentinas) y 5,56 x 45 mm OTAN. Aprovechando la experiencia de la fabricación de munición de 105mm, se podría abrir la producción de munición de 155mm, calibre con mucha demanda en el mercado. Además, obviamente, se abastecería al Ejército Argentino, evitando importar.

alt text

Foto de la izquierda (MinDef): Transporte de municiones desde FM al Ejército Argentino. Foto de la derecha (Lisandro Amorelli) municiones de 105 modelo OTAN desarrollados por FM y exhibidas en FIDAE 2014.

A su vez, FM produce pólvora y material explosivo para demoliciones (minería). Recientemente Ucrania adquirió de estos materiales en Alemania.

Desarrollar un plan de producción para los próximos años, ayudaría a mejorar exportaciones (generando el ingreso de divisas), aprovechar la capacidad instalada de la fábrica que está muy por debajo de los volúmenes que se pueden producir, generando mano de obra, saneando el déficit de Fabricaciones Militares, y lo más importante, volver al desarrollo e investigación.

2. Vehículos: en los distintos conflictos, estamos viendo el uso de camionetas civiles “militarizadas” blindadas (en algunos casos sin blindar), para transporte liviano o para unidades de operaciones especiales. Ucrania ha recibido una gran cantidad, las cuales son utilizadas por unidades operadoras de drones y por equipos de defensa móvil de artillería AA liviana que operan contra los ataques de drones rusos.

En este punto, Argentina tiene varias plantas de producción de camionetas civiles de diversas marcas que podrían ser militarizadas. Un ejemplo es la empresa Igarreta, ligada al Ejército Argentino desde hace muchos años, cuando carrozaba las antiguas F-100 y que recientemente realizó trabajos en las Ford Ranger adquiridas por esta fuerza.

Un proyecto más audaz y ambicioso a mediano plazo, podría ser el de reflotar (juntamente con Brasil o individualmente) el Vehículo Liviano de Empleo General Aerotransportable (VLEGA) “Gaucho”. Recientemente el ejército de Ucrania adquirió 20 unidades de un modelo desarrollado por voluntarios locales ante las urgencias de la guerra.

alt text

A la izquierda una camioneta de las Fuerzas de Defensa Territorial de Ucrania. A la derecha una Ford Ranger militarizadas por la empresa local Igarreta para el Ejército Argentino.

alt text

A la izquierda un VLEGA “Gaucho” desarrollado por Argentina y Brasil en servicio en el EA. A la derecha un desarrollo local ucraniano adquirido por el ejército de Ucrania.

En este punto Argentina cuenta con varios desarrollos nacionales, tanto estatales como privados.

Uno ejemplo es la empresa FixView, que desarrolló la torreta de vigilancia multi sensor FixView-FV300 que equipa a helicópteros del EA y aeronaves policiales, apta para misiones de inteligencia, vigilancia, adquisición de blancos (ISTAR) y control fronterizo entre otras. Esta torreta tiene una versión naval. A su vez esta empresa con sede en Córdoba tiene en desarrollo de una torreta estabilizada para ametralladoras de 12,7mm para disparos en condiciones estáticas y en movimiento, contra blancos fijos y móviles; con cabezal electroóptico con estabilización interna y zoom 30x óptico.

alt text

A la izquierda: la torreta FixView-FV300 montada en un Bell AB-206B1 del EA. A la derecha: render del proyecto de la torreta estabilizada de Fix View.

Además, Argentina tiene en organizaciones como INVAP o CITEDEF la capacidad de generar tecnología de punta con aplicaciones concretas, mientras que tiene un complejo industrial que puede producirlas en serie.

Por otro lado, son sabidas las necesidades de Ucrania en cuanto a material de defensa antiaérea y radares de vigilancia. Los últimos meses, debido a los ataques indiscriminados llevados a cabo por Rusia contra ciudades e infraestructura civil, los países aliados han entregado varios radares de vigilancia aérea. Pero aún hay un déficit enorme para poder controlar todo el espacio aéreo ucraniano.

En este punto, INVAP cuenta con algunos productos disponibles que bien podrían ser exportados a Ucrania, y la experiencia de haber exportado recientemente sus equipos a Nigeria. Ejemplos de esto son:

· RPA-240T, un radar de vigilancia aérea de largo alcance 3D.

· RPA-170M, un radar táctico de defensa aérea 3D de mediano alcance, en uso en Argentina.

· RMF-200V, un radar de defensa aérea de corto alcance 3D multimisión / multifunción que cuenta con un diseño compacto y liviano, de alta movilidad (montado sobre vehículos 4x4), tipo gap filler.

alt text

Desarrollos de INVAP

*UAV:* no digo nada nuevo al decir que claramente la guerra en Ucrania nos ha confirmado lo que veníamos observando desde hace varios años: el crecimiento del uso de los UAV y la importancia de estos en el campo de batalla moderno. [Algo de esto ya habíamos escrito](https://www.pucara.org/post/los-uav-de-la-fuerza-a%C3%A9rea-argentina)Pero lo “nuevo” que se ve en Ucrania, es el uso masivo de estos sistemas, ya no solo para misiones de observación e inteligencia, sino para misiones de ataque en “enjambres” contra infantería avanzando o atrincheradas. Incluso vemos sistemas civiles adaptados para uso militar en ataques “kamikazes”, donde una unidad con un precio promedio de 1.000 dólares deja fuera de combate a sistemas y vehículos de mucho valor. La industria ucraniana planea producir un millón de drones de pequeño y mediano tamaño para 2024.

alt text

Operadores de drones ucranianos con distintos modelos adquiridos a terceros países y algunos propios

En esta área la Argentina cuenta con varios desarrollos, que por falta de los recursos necesarios están demorados. Con la inversión necesaria se permitiría potenciar capacidades y generar oportunidades a personal calificado en un área de altísimo valor agregado y crecimiento en el futuro.

La Dirección General de Investigación y Desarrollo (DGID) del Ejército Argentino como la Fuerza Aérea Argentina, y empresas privadas como Cicaré (en asociación con INVAP), tienen proyectos y varios sistemas ya operativos que podrían mejorarse y ofrecerse en el mercado internacional. Ejemplos de esto son:

· VANT RUAS-160 de Cicaré + INVAP: con capacidades de control de fronteras

· Lipán XM4 (Ejército Argentino): con capacidades Clase I para uso táctico

· P-35 (Ejército Argentino): sistema de pequeño tamaño y peso ideal para ser empleado por unidades de primera línea que se encuentren en contacto con el enemigo, como las tropas de fuerzas especiales e inteligencia

· Carancho (Ejército Argentino): para misiones ISR de muy bajo peso y tamaño (largo de 0,40 metros y una envergadura de 1,40 metros), portable en una mochila

· AR-1A “Aukán” (FAA): pertenece a la Clase 1 Plus, con un peso máximo de despegue de 100 Kg, 5 horas de autonomía, techo de 5.000 pies y operar con comando y control en tiempo real hasta 150 kilómetros de distancia

· AR-2T “Vigía” (FAA): pertenece a la Clase 2, con un peso máximo de despegue de 300 Kg. Cuenta con la capacidad de portar un sensor multiespectral, lo que le permite cumplir con una amplia gama de misiones militares. Puede portar una carga de hasta 50 Kg y una autonomía de 11 horas. Para la navegación incorporará un GPS/INS, con capacidad de despegue y aterrizaje automático y enlace satelital. Con estas características y prestaciones, califica como un UAV Táctico.

· AR-2E “Kuntur” (FAA): pertenece a la Clase 2 Plus. Su primer prototipo se encuentra en fase de desarrollo. Peso máximo de despegue cercano a los 1.000 Kg, 17 horas de autonomía, techo operacional superior a los 15.000 pies, capacidad de portar 150 Kg de carga (sensores o armamento) en puntos fijos bajo las alas o en una bahía interna en su fuselaje, sensor multiespectral y enlace satelital.

alt text

Desarrollos de UAV/VANT de la FAA, EA y CICARE (Fotos Lisandro Amorelli, Santiago Rivas, Cicaré)

5 Equipamiento individual y orgánico: ésta es otra área donde la Argentina tiene proyectos ya encaminados y otros que con inversión y apoyo seguro podrían ser utilizados en nuestras FFAA y para la exportación.

Detallamos algunos ejemplos que podrían ser evaluados:

· Cocinas de campaña: este proyecto fue diseñado y concretado por ingenieros y técnicos militares de la Dirección General de Investigación y Desarrollo del EA con la empresa fabricante Absint S.A. Se diseñaron dos modelos de cocina de campaña, una de 1.000 raciones y otra de 500 raciones

· Plantas móviles de potabilización de agua: La Dirección de Ingenieros e Infraestructura del EA diseñó y tiene operativas varias plantas potabilizadoras de agua para operar en el terreno. Son equipos que potabilizan a través de ósmosis inversa con capacidad para 2.800 litros / hora, las cuales son envasadas en sachet para su distribución en el frente de combate.

alt text

Desarrollos de cocinas de campaña y plantas potabilizadora de agua (Fotos Lisandro Amorelli / EA).

· Fusiles: Argentina llegó a producir más de 100.000 FAL bajo licencia en la entonces Dirección General de Fabricaciones Militares (DGFM), muchos de los cales aún están operativos en las FFAA y FFSS. Ya se ha hablado mucho de la modernización del FAL (https://www.pucara.org/post/investigación-y-desarrollo-en-el-ejército-argentino-5º-parte-y-final) llevada a cabo por la DGID y por la Dirección General de Investigación y Desarrollo y la Facultad de Ingeniería del Ejército (FIE).

Si bien es más ambicioso que los anteriormente citados, un plan de inversiones con ventas al exterior daría el impulso necesario para avanzar con este proyecto a fondo, permitiendo además culminar con el recambio definitivo en las FFAA argentinas. Es más, recientemente se vieron FAL en manos del ejército ucraniano.

Se ha trabajado en modelos de evaluación tecnológica del FAL modernizado. Todos en calibre 7,62:

o FAMCa (Fusil Argentino Modelo Carabina): versión compacta para tropas blindadas, mecanizadas y de montaña.

o FAMA (Fusil Argentino Modelo Asalto): versión compacta para paracaidistas y tropas especiales.

o FAMTD (Fusil Argentino Modelo Tirador Destacado) - Cañón Pesado.

o FAMTD (Fusil Argentino Modelo Tirador Destacado) - Cañón Liviano

alt text

Desarrollos de modernización del FAL (Fotos Santiago Rivas / EA)

6. Artillería: como detallábamos al comienzo de esta nota, la artillería está teniendo una alta demanda en el mercado de armas, que está llevando a que muchos países revean e incrementen la producción, no solo de municiones sino de equipos. Mientras escribía esta nota, Francia anunció un contrato para producir 78 obuses autopropulsados Caesar para entregar a Ucrania, al mismo tiempo que este último país anunciaba comprar seis más con fondos propios.

La Argentina durante las últimas décadas ha encarado algunos proyectos en cuanto a artillería de campaña que, como suele pasar, por falta de decisión política y apoyo, no han avanzado.

Como en los casos anteriores, con un plan a mediano y largo plazo serio podría encararse el avance de estos proyectos, con las actualizaciones necesarias para el mercado externo y poder equipar al EA. Hay que poner en funcionamiento líneas de producción y proveedores, además de encarar gestiones de ventas a través del gobierno y cancillería para ofrecerlos a Ucrania, en momento en donde la política internacional de Argentina da un giro hacia Occidente.

Hay dos proyectos conocidos que podrían reflotarse:

o CALA: El Cañón Argentino de Largo Alcance (CALA) de 155mm fue desarrollado íntegramente por CITEDEF. Cuenta con una Unidad de Potencia Auxiliar (APU) con un motor de 100 Hp que le brinda autonomía para los movimientos de la pieza. Alcance máximo de 39 km utilizando munición especial EFRB-BB. Al día de hoy se fabricaron dos prototipos: CALA 30/1 fabricado en 1986 y CALA 30/2 versión definitiva.

o CALIV: Cañón Argentino Liviano (CALIV) de 105mm diseñado por CITEDEF. Alcance de 17 km. Aun no se fabricó ningún prototipo.

alt text

Uno de los dos prototipos del CALA exhibido por el EA

Conclusión

Como indiqué más arriba, la idea del artículo es enumerar proyectos en materia de defensa que podrían, en el corto o mediano plazo, ser apoyados y reactivados para poner la industria de defensa al servicio de las FFAA y del Estado, generar exportaciones, ingresos y mano de obra. Obviamente, FAdeA y los astilleros son otras áreas que, por su complejidad, merecen otro artículo. Aunque algo ya hemos escrito acá

En los últimos tiempos se han escrito en este sitio artículos similares. Esperemos que éste llegue al nuevo gobierno y su área de defensa a modo de una guía y recordatorio de la capacidad que tenemos en el país. Esperemos haya decisión política y voluntad para impulsarlos y que la industria para la defensa se transforme en una herramienta más para que la Argentina salga de su crisis eterna.

No alcanza solamente con discursos y fotos de funcionarios en las redes sociales. Se necesitan acciones concretas.

https://www.pucara.org/post/ucrania-una-oportunidad-para-la-industria-de-defensa-argentina

Al igual que el gobierno de Ucrania, la Argentina también buscó entrar a la alianza militar del Atlántico Norte.

alt text

Fue en 1999, en el final del gobierno de Menem. El ideólogo del ingreso a la OTAN fue el entonces secretario de Planeamiento Estratégico Jorge Castro. Analista de política internacional, Castro recuerda (y defiende) aquella posibilidad

Jorge Castro pedía una reunión a solas con el presidente y, a la media hora, ya estaba cara a cara con Carlos Menem. Esa era la dinámica habitual en la Casa Rosada. Y así sucedió una tarde de mayo en 1999. Castro era el Secretario de Planeamiento Estratégico de la Presidencia. Si bien había asumido un año atrás, el experto en política internacional ya era una voz muy influyente y escuchada por Carlos Menem. Incluso tenía una oficina en el primer piso de la Casa de Gobierno, ubicada a pocos metros del despacho presidencial.

En el último año de gestión menemista, a Castro se le ocurrió una idea para congraciarse aún más con los Estados Unidos. ¿Cuál? Que la Argentina se incorporara a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), una alianza militar de países liderada por Estados Unidos. Ahora, 23 años después de aquella iniciativa del menemismo tardía, la posible entrada de Ucrania a la OTAN derivó en una invasión de tropas rusas que mantiene al mundo en vilo.

En 1999, el clima internacional era muy distinto. La caída del muro de Berlín había parido un mundo de ideología en monocromo. No es que el capitalismo había vencido en la batalla política y cultural: el comunismo real simplemente se desplomó desde adentro.

“Era la post Guerra Fría. La unipolaridad no era una doctrina, era la realidad de los hechos”, contextualiza a la distancia Jorge Castro. Lúcido columnista de política internacional en el diario Clarín, Castro todavía defiende aquella propuesta que le hizo a Menem. “Ahora hay una estructura bipolar, con dos superpotencias, los Estados Unidos y la República Popular China, asociada en una visión de largo plazo con Rusia. Existen dos centros de poder. Pero en esa época entrar a la OTAN era asociarse en estructuras de seguridad con el primer resorte del poder en el mundo: los Estados Unidos. La Unión Soviética había implosionado con su sistema de defensa intacto”, afirma Castro ante elDiarioAr.

Hace hoy casi 18 años que la revista DeySeg lanzaba una propuesta de reestructuración y reordenamiento para las FFAA con el foco puesto en que el MinDef adoptara la idea. Por entonces la ministra de Defensa Nilda Garré había anunciado un duro plan de reorganización de las FFAA poniendo la atención en la “Conjuntes”, prácticamente quitándoles la identidad a cada fuerza. El plan de la Ministra había sido escrito por un ex Capitan de la FAA Ricardo Runza, que cayo muy mal entre las tres fuerzas.

Como alternativa y por iniciativa de su director Ricardo Burzaco elaboró junto al staff de la Revista como el recordado Juan Carlos Cicalesi, Roberto Villamil, Oscar Filippi (ex piloto de un A-4 del COAN durante el conflicto de Malvinas), Lucio Falcone, Diego Diaz y oficiales de las FFAA.

Buscando en mis apuntes, pude encontrar un resúmen de la propuesta plasmada en una edición especial de la Revista en el año 2006 y viendo que actualmente el Estado y las FFAA como pilar del mismo vienen ejecutando una serie de ajustes y reestruraciones las FFAA no estarían ajenas a una reforma, que es necesaria, dado el gran gasto administrativo que tienen, estructuras que pertencieron a FFAA de los 80 que estaban conformadas por 150 mil hombres, 300 aviones de combate, una flota de 1 Portaaviones, 2 buques de desembarco anfibio, 15 buques escolta (6 Destructores y 9 Corbetas) y 4 submarinos. Hoy no es ni la cuarta parte de aquello, pero la infraestructura de edificios y terrenos sigue siendo casi la misma

Esta propuesta para la reestructuraciòn de las FFAA fue hecha para el año 2006, hoy podríamos actualizarlas en base a lo que sabemos que existe la intención de modernizar, reemplazar e incorporar. Muchas de estas iniciativas fueron adoptadas por el Ministerio de Defensa de entonces a cargo de Nilda Garré como el Curso Conjunto de Piloto de Helicopteros Conjunto (CCPH) o el Curso Basico Conjunto de Aviador Militar (CBCAM) las demás Escuelas y otros más que a lo largo de la lectura lo van a ir notando.

La Propuesta Positiva del año 2006 a grandes rasgos y como resumen sería el siguiente:

Creación de Bases Aèreas Conjuntas (BAC)

alt text

Futura Base Antartica Petrel

Base Aèrea Conjunta Campo de Mayo

Base Aèrea Conjunta Punta Indio

Base Aèrea Conjunta Ezeiza

Base Aèrea Conjunta Mar del Plata

Base Aèrea Conjunta San Julián

Base Aèrea Conjunta Petrel

Base Aèrea Conjunta Campo de Mayo

Mantiene su actual dotación de helicópteros y aviones de la AE Recibe a la VII Br Ae con su dotación de helicópteros Se crea la Escuela Conjunta de Helicópteros (ECPH). Absorbe el mantenimiento gral. de toda la línea de helicópteros UH-1H y otros de dotación de la FAA y el EA.Base Aèrea Conjunta Campo de Mayo

Allì se concentraràn los helicòpteros de la AE y FAA, y tambièn la Escuela Conjunta de Helicópteros, del manteniemiento de estas aeronaves se encargarìa el Ba Mant 603 del EA.

53 UH-1H de la Aviación de Ejèrcito (40 AE+7 ARA+ 6 FAA)

03 B-412/UH-1Y de la Fuerza Aèrea (RESCOMB)

13 UH-1N de la Fuerza Aèrea (6 FAA+1 AE+6 reemplazo de los cedidos a AE)

06 OH-13 de la Aviación de Ejèrcito

08 AH-1F de la Fuerza Aèrea (RESCOMB)

12 AH-1F de la Aviación de Ejèrcito

Base Aèrea Conjunta Punta Indio

Mantiene inicialmente la actual dotación del COAN Recibe a la VI Br Ae con sus Grupos de combate y Técnico. Una posibilidad a futuro, la creación de la Escuela de Aviación Naval Regional, teniendo en cuenta que se han formado pilotos Brasileños y Uruguayos.Al igual que Tandil, la favorece la salida al Mar y la desembocadura del Rìo de la Plata, que la transforma en una base estratègica.

Base Aèrea Conjunta Punta Indio

24 Cazabombarderos destinados a la FAA en reemplazo de los M-III (ex VI Br Ae Tandil)

06 AT-63NG de la Aviación Naval

06 AT-63NG-B de la Aviación Naval

Base Aèrea Conjunta Ezeiza

Recibe a la I Br Ae con su dotación de aeronaves de transporte y su grupo técnico. Continùa la escuadrilla aeronaval de transporte.Base Aèrea Conjunta Mar del Plata

Elevar al rango de Base Aèrea Conjunta dada la importancia de despliegue para cualquiera de las aeronaves de las Fuerzas. Dependerà operativa y administrativamente del EMCO.Base Aèrea Conjunta San Julián

Elevar al rango de Base Aèrea Conjunta dada la importancia de despliegue para cualquiera de las aeronaves de las Fuerzas.Base Aèrea Conjunta Petrel

Ubicada cerca del extremo norte de la Península Antártica, reviste una gran importancia ya que dispone de la posibilidad de operar gran parte del año y su cercanìa con las instalaciones portuarias la convertirìa en una plataforma de importancia para la actividad turística y las cientìficas.Areas de educación:

Dirección de Escuelas Conjuntas:

Escuela de Guerra Conjunta Escuela Conjunta de Helicópteros Escuela de Defensa Antiaérea Conjunta Curso conjunto para cadetes de 4to año.Propuesta para el Ejèrcito Argentino

alt text

Se eliminan los Cuerpos de Ejèrcito y se los reemplaza por Comandos Regionales Conjuntos:

Se divide la actividad operacional según la región. Este Comando Conjunto agrupa las capacidades operativas de las tres fuerzas.

Se transforma la Brigada Mecanizada X, en Brigada Ligera X

Como el acceso a las àreas urbanas se realiza a travès de carreteras, se requieren de vehículos blindados a rueda. Esta Br Lig, que pasarà a integrar la FEV (Fuerza de Empleo Variable), serà la generadora de doctrina si las actuales doctrinas se mantienen en el tiempo. El material mecanizado a oruga de la Br Mec X se lo transfiere a la Br Mec V para reemplazar a los semiorugas M-5. Hasta tanto que se obtengan recursos para la adquisición de modernos vehículos a rueda. Una unidad de Infantería piloto se la podrà equipar con Mowag Grenadier, Panhard AML90 y Hummers.

Se transforma el Grupo de Artillerìa Antiaérea 161 en Agrupación de Artillerìa Mixta 601La Agrupación de Artillerìa mixta estarà constituida por artillerìa de tubo y cohetes de artillerìa de largo alcance. (CALA 30 y CP-30).

Elevar a nivel de Batallòn a las Compañìas de Comandos y Cazadores de Monte y Montaña.

Se transforma otra unidad de empleo especial.

Se deberà recrear la Compañìa de Comandos 603 (núcleo) y ubicarla en la Guarnición Militar Colonia Sarmiento (Chubut)

Creación de 2 batallones de cazadores patagònicos.

Incremento en el transporte vertical en secciones de aviación de ejèrcito.

Recuperación, modernizaciòn y adquisiciones

alt text

Modernizaciòn del TAM Semioruga M-5. Baja por obsolescencia Recuperación de vehículos Mowag Grenadier y completar la modernizaciòn de los AML-90 para la Br Lig X, transitoriamente hasta la incorporación de un vehículo adecuado a la coproducciòn con Brasil, actualmente en desarrollo. Venta y/o canje de camiones MB Unimog 416, 1112, 1114, y jeep 230G al mercado civil. Reemplazar gradualamente los camiones de la línea M-35 REO llegados al paìs en 1962 (algunos ya tienen la tercera remotorizaciòn). Adquisición de MB Unimog y camiones 1720 nuevos. Desarrollo y adquisición de vehículos Gaucho. Adquisición de morteros de 120mm de Largo Alcance para reemplazar a los obuses Oto Melara de 105mm. Adquisicòn de cañones de 155mm CALA . Adquisición del sistema de cohetes de artillerìa CP-30 y continuar su desarrollo para mayor alcance. Este sistema puede montarse sobre vehículos a rueda como de a orugas. Adquisición de cañones antiaéreos de 35mm (reposición de los perdidos en Malvinas). Adquisición de un misil portátil tipo IGLA para la defensa antiaérea de regimientos. Adquisición de un misil antitanque para infantería. Reemplazo del FAL y FAP por FN-2000 (producción bajo licencia) y Minimi. Siendo su reemplazo en forma gradual y escalonada de la siguiente forma:a) Fuerzas de paz

b) Asalto Aèreo

c) Tropas de Montaña

d) Paracaidistas

e) Resto de las unidades.

Sistema de protección individual

alt text

El Ejèrcito no debe tener una fàbrica de calzados y uniformes, ello es tarea de la industria privada y en la Argentina abundan las fàbricas textiles y de calzados.

Debe ser adoptado un nuevo casco y chaleco de producción nacional, un autèntico uniforme mimetizado y funcional correaje portaequipo de diseño y producción argentina, que contribuirìa al soldado moderno a crear una identidad, un sentido de pertenencia y una identificación nacional.

Aviación de Ejèrcito

alt text

Completar la adquisición suspendida de los 12 Helicòpteros AH-1F Cobra. Aeronave que posee la misma planta propulsora que el UH-1H y OV-1D. Bell 212, se transfiere a la FAA, lo reemplaza en la función de transporte VIP un A-109 Hirundo. Recibe 13 UH-1H (7 de la FAA y 6 de la IMARA) Venta de los AB-205A-1 (hay una licitación por la permuta de 3 AB-205 por 3 UH-1H) Recibe los SA-315B Lama de la FAA. Continùa con la repotenciaciòn de los UH-1H a estàndard Huey II Actualizaciòn para empleo antártico de los AS.332 Reemplazo de los G-222 por el mismo transporte a adquirir por las tres fuerzas. Adquisición de màs aviones C-212 para reforzar las tareas de transporte ligero.Propuesta para la Armada Argentina

alt text

Bases Navales

Base Naval Zàrate

Base Naval Mar del Plata

Base Naval Puerto Belgrano

Estas bases continúan con su actual asiento.

Base Naval Ushuaia

Se desafecta parte de sus instalaciones que pasaràn a formar parte de la Base Naval Integrada (BNI) Ushuaia. Esta base serà asiento del:

a) Comando del Area naval Austral

b) Base Naval Ushuaia

c) Estación Aeronaval Ushuaia

d) Agrupación de Lanchas Rápidas

e) Batallòn de Infantería de Marina 4 (BIM 4)

f) Base de Apoyo Logìstico Antártico

Bases Aeronavales

Base Aeronaval Comandante Espora

Base Aeronaval Almirante Zar

Base Aeronaval Hermes Quijada

Estas bases continúan con su actual asiento.

Base Aeronaval Punta Indio

Se transforma en Base Aèrea Conjunta Punta Indio.

Bases de la Infantería de Marina

BIM 3, Zárate

BIM 4, Ushuaia

BIM 5, Rio Grande

Base Baterías, Pcia. Buenos Aires

Estas bases continúan con su actual asiento.

BIM 6

Se crea el Batallòn de Infantería de Marina 6 en la ciudad de Posadas para operaciones fluviales.

BIM 1

Serìa conveniente la creación en el caso de que el poder político incremente el despliegue de tropas en el marco de las Naciones Unidas. Esta unidad tiene sus instalaciones disponibles en la Base Baterías, que dispone de un moderno centro de entrenamiento militar.

Recuperación, modernizaciòn y adquisición de material

Destructores Clase Meko 360Requieren de reparación y MLU de sensores y sistemas de armas. Los módulos que componen el equipamiento y armamento, requieren una sustitución por otro màs actualizado, deberà ser compatible con naves de futura adquisición. (Por ejemplo Meko 200)

Corbetas Meko 140Las 3 primeras ya tienen 20 años de antigüedad y requieren de un MLU, llevándolas al menos al estándar de la P-46 “Gòmez Roca”.

MLU del Rompehielos Almirante IrizarDesafectaciones

3 Transportes Costa Sur: comercialmente antieconómicos

4 Lanchas Dabur: operativamente inadecuadas

2 Lanchas TNC-45: Lìmite de su vida útil

3 ATF: Lìmite de su vida útil

1 ATA: Lìmite de su vida útil

2 Patrulleros clase King: Lìmite de su vida útil

Adquisiciones / Construcciones

6 Patrulleros de Alta Mar: Reemplazan a los ATA, ATF, King y Murature. (a realizarse en astilleros nacionales)